L’imagerie

J.-F. Lapray, A. Ruffi on

et J.-P. Pracros

2. Explorations en

coupes

2.1. Ếchographie

L’echographie du bas

appareil urinaire masculin,

en dehors

d’une

etude repetitive isolee et rapprochee

du residu

postmictionnel, doit toujours

comprendre

l’etude

des reins (et un balayage rapide

de la cavite

en

repletion moderee et du residu postmictionnel

et de la

prostate par voie endorectale.

2.1.1. Les reins

Ils sont

explores, comme la vessie, avec une sonde

de 3,5

MHz. L’examen

apprecie le diametre

bipolaire

et l’epaisseur

parenchymateuse, recherche

une

dilatation pyelocalicielle (et en particulier

chez le

jeune, en cas d’incontinence, une

dilatation

isolee d’un

pyelon superieur pouvant

correspondre

a un abouchement ureteral ectopique),

des

lithiases, tout syndrome tumoral et la

verifi

cation du caractere liquidien pur des kystes,

ainsi qu’une anomalie perirenale.

En cas de dilatation

ureterale

complete, l’uretere est generalement

assez

facilement suivi jusqu’a la croisee des

vaisseaux

iliaques, la portion juxta-vesicale est visible

par voie

percutanee pelvienne et les derniers

centimetres,

ainsi que le meat ureteral, sont tres

bien

analyses par voie endorectale. Il convient

bien sur

de s’assurer

de l’absence

de surdistension

vesicale

concomitante d’une hyperdiurese qui

peut, a

elle seule, engendrer une distension des

cavites

renales.

2.1.2. La vessie

La vessie

est exploree par voie sus-pubienne avec

une

repletion correspondant a un besoin normal

d’uriner, c’est-a-dire qu’il n’y a pas eu de besoin

contrarie

avant l’examen

ou pire une hydratation

identique

a celle

chez la

femme. La valeur de la mesure

du residu

postmictionnel est au prix d’une bonne

formation

de la personne donnant les rendez-vous.

Le residu

est evalue, apres passage aux toilettes,

en

mesurant le plus grand diametre sagittal puis

antero-posterieur

(orthogonal au precedent) sur

une coupe

sagittale mediane et la plus grande largeur

sur une

coupe axiale. La formule de l’ellipsoide

est appliquee

(produit des 3 diametres x 0,55).

Le residu

est souvent calcule par l’appareil.

Avant la

vidange, la vessie est analysee pour son

contenu

(liquidien pur ou non), la paroi (fi ne ou

epaissie,

reguliere ou asymetrique), la recherche

d’une tumeur ou d’une lithiase, la presence

de

diverticules

(mesure du volume diverticulaire

avant et

apres miction s’il existe un diverticule

volumineux),

l’existence

d’une

empreinte prostatique.

Les bas

ureteres et les meats sont explores,

de meme

que l’atmosphere

perivesicale et les organes

de

voisinage.

2.1.3. ةchographie endorectale

L’examen est eff ectue avec

une sonde > 7,5 MHz,

avec un

balayage axial et sagittal de la prostate

et de l’ensemble des structures

periprostatiques,

apres un

toucher rectal (TR) qui est obligatoire.

Le volume

prostatique est obtenu par le produit

multiplie

par 0,55 de la plus grande hauteur, de

la plus

grande epaisseur (orthogonale a la hauteur)

sur une

coupe sagittale et de la plus grande

largeur

sur une coupe axiale, ou par un calcul

automatise

de l’appareil

(fi g. 2).

La

morphologie globale de la glande est appreciee

et en

particulier sa symetrie. La capsule prostatique

est

absente a l’apex. L’echographie permet

de

retrouver l’anatomie zonale.

La zone

centrale ne se diff erencie pas de la zone

peripherique

chez le jeune (fi g. 2).

La zone de

transition (ZT), qui n’est pas detectable

chez l’adulte tres jeune, est

analysee sur son

caractere

homogene, la presence de kystes de

retention

et son volume peut etre mesure de la

meme

maniere que celui de la prostate (fi g. 3).

Le col

vesical normalement en V avec une symetrie

des 2

bords est souligne par un aspect

hypoechogene

triangulaire dans le plan axial et

sagittal,

accentue par la terminaison de la voie

genitale.

Le col est modifi e en cas d’hypertrophie

du lobe

median avec un refoulement de la levre

posterieure

visible sur les coupes sagittales, et, a

un stade

plus evolue, avec une protrusion intravesicale

de celui-ci.

La zone

peripherique (ZP) est balayee

|

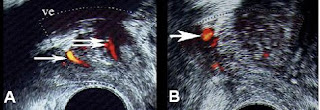

Fig.

2 - ةchographie endorectale. Prostate normale d’environ

17

cc chez un homme jeune de 22 ans.

La

coupe axiale oblique au niveau de la base près du col vésical

(A),

et la coupe sagittale (B) montrent l’absence de diff érence

d’échogénicité

entre la zone centrale et la zone périphérique

de

la prostate qui est isoéchogène, l’aspect hypoéchogène de la

région

cervicale (C) avec le sphincter «lisse» en continuation

avec

la paroi vésicale (pv) auquel fait suite l’urètre prostatique,

mal

discernable (fl éches). Les veines du plexus de Retzius sont

abondantes

en avant de la prostate (v). Vessie: ve.

|

soigneusement

a la

recherche d’un nodule hypoechogene a

correler

au contexte (age, antecedents personnels

et

familiaux, TR, dosage du PSA serique), dans la

mesure ou

les lesions ne sont pas specifi ques. Les

plages

hyperechogenes, en particulier cuneiformes,

orientent

vers des sequelles fi bro-infl ammatoires

et les

calcifi cations sont compatibles avec

des

sequelles de prostatite chronique.

L’apex est au contact du

sphincter strie qui se

prolonge a

la face anterieure de la prostate par le

stroma fi

bromusculaire qui est epais et represente

un tiers

du volume prostatique avant le developpement

de l’HBP (4).

Le

sphincter strie est hypoechogene, circulaire ou

arciforme

anterieur et lateral, souvent decrit en

forme d’omega (fi g. 4). Des

etudes en 3D montrent

l’occlusion de l’uretre membraneux, lors de

la

contraction du sphincter, et la distance entre

la face

dorsale de l’uretre et le sphincter peut etre

mesuree

(5).

Au-dessus

de la base prostatique, les 2 vesicules

seminales,

de forme oblongue, sont hypoechogenes

avec une

epaisseur < 15 mm. En

dedans des

vesicules seminales, sur les coupes

axiales,

les ampoules deferentielles apparaissent

comme 2

images ovalaires a la paroi epaisse et

les coupes

sagittales obliques permettent de

suivre la

partie inferieure des canaux deferents

sur

plusieurs centimetres. Les confl uents vesiculo-

deferentiels

ont la forme d’un triangle

hypoechogene

sur les coupes parasagittales et

frontales,

penetrant dans la zone centrale pour

donner les

canaux ejaculateurs hypoechogenes,

parfois

visibles jusqu’au veru montanum arrondi,

hypo

echogene et median. L’examen en Doppler

couleur

permet le reperage des pedicules neurovasculaires,

ainsi que

des vaisseaux intraprostatiques

(branche

uretrale, branche bordant les canaux

ejaculateurs)

et l’analyse

des vaisseaux de la

ZT

hypervasculaire par rapport a la ZP (fi g. 5).

La vessie,

les meats ureteraux et les terminaisons

ureterales

sont explores.

2.1.4. L’urètre antérieur

La

technique est sensiblement identique a celle

de l’uretrographie retrograde,

avec une sonde de

Foley dont

le ballonnet est gonfl e dans la fossette

naviculaire

raccordee a un ballon de perfusion de

serum

isotonique, en prenant garde d’eviter des

bulles d’air. La verge est

positionnee sur le pubis,

permettant

l’examen

de l’uretre

anterieur par sa

face

ventrale, avec une sonde de 7,5 a 10 MHz,

puis la partie

proximale de l’uretre anterieur est

examinee

par voie transscrotale et perineale (6,7).

L’uretre apparait comme une

structure tubulaire

anechogene

cernee par la fi ne ligne hyperechogene

de la

muqueuse et entouree par les corps

caverneux

et le corps spongieux d’echogenicite

moderee.

L’avantage de l’echographie sur les

explorations

radiologiques

est de mesurer plus precisement

la

longueur de la stenose et surtout d’apprecier

l’importance de la fi brose

peristenotique (7, 8).

2.2. Tomodensitométrie

Le scanner

n’est

pas realise frequemment dans le bilan

des

incontinences urinaires, en dehors des traumatismes

et des

bilans d’extension

des tumeurs.

2.2.1. Vessie

La vessie

peut etre etudiee avant, pendant, puis

apres

injection de produit de contraste a l’issue

de la

phrase excretoire ou lors d’un uroscanner

avec

hyperdiurese et benefi cie de reconstructions.

La paroi

est visible d’environ

3 a 4 mm d’epaisseur, avec un

rehaussement

lors de l’injection, sans diff

erenciation des differentes

tuniques.

La paroi peut etre consideree

comme

epaissie si elle mesure plus de

5 mm en

repletion (9). L’analyse porte sur le

contenu,

la paroi, les meats et les ureteres pelviens,

ainsi que

sur l’atmosphere

perivesicale et

recherche

des anomalies endoluminales, une paroi

de lutte,

des diverticules, des signes d’extension

d’une tumeur, une fi stule,

etc.

2.2.2. Prostate

Le scanner

n’a

que peu d’indications en dehors

de cas

particuliers et du bilan d’extension ganglionnaire

des

cancers.

2.2.3. Urètre

L’interet se trouve surtout

dans le bilan initial des

traumatismes

avec fractures du bassin, l’appreciation

des fi

stules au temps excretoire et de l’extension

des

tumeurs. Certaines tentatives de scanners

pendant la

miction ont ete eff ectuees (3).

2.3. IRM

L’avantage de l’IRM est de pouvoir

visualiser en

un seul

examen la vessie, la prostate et l’uretre et

tous les

tissus environnants.

2.3.1. Vessie

L’IRM specifi quement

vesicale comprend, outre

un

balayage axial T1 du pelvis, des sequences T2

dans les 3

plans de l’espace ou au moins 2 plans

orthogonaux

par rapport a une eventuelle lesion

focalisee

et eventuellement, en cas de processus

pathologique

evolutif, une sequence dynamique

T1 avec

plusieurs passages en echo de gradient

2D ou 3D

avec saturation de graisse apres injection

intraveineuse

de produit de contraste.

La paroi

vesicale est en signal intermediaire T1 et

en

hyposignal T2. La rupture de la bande d’hyposignal

T2 est

consideree comme un signe fi able

d’extension a la couche

musculaire profonde par

la tumeur.

L’analyse suit la meme

methode que lors de la

tomodensitometrie.

2.3.2. Prostate

L’IRM specifi quement

prostatique comprend,

outre un

balayage axial T1 du pelvis, des sequences

T2 dans

les 3 plans de l’espace, avec l’interet

majeur d’une antenne endorectale

pour les

sequences

T2. L’utilisation

de sequences dynamiques

T1, avec

plusieurs passages en echo de

gradient

2D ou 3D apres injection intraveineuse

de produit

de contraste, ou la spectroscopie sont

reservees

a la recherche d’un foyer neoplasique

apres

plusieurs series de biopsies negatives.

En T1, la

prostate est homogene, en hyposignal

modere,

proche des muscles stries, avec un aspect

voisin de

celui observe en tomodensitometrie,

c’est-a-dire sans l’anatomie zonale (fi g. 6).

En T2, la

zone peripherique est en hypersignal,

cernee en

sa peripherie par la capsule prostatique

en

hyposignal, mieux visible sur les sequences endorectales.

La zone

centrale, visible a la base chez

l’adulte jeune, en

hyposignal et s’involuant avec

l’age, est comprimee par le

developpement de la

zone de

transition. Le sphincter lisse du col vesical

est en

hyposignal franc. Le stroma fi bromusculaire

anterieur

est vide de signal (4) (fi g. 7).

La lumiere

des canaux ejaculateurs, mieux visible

sur les

coupes axiales, est en hypersignal, de

meme que

les confl uents vesiculo-deferentiels

parfois

apprecies dans leur totalite sur les coupes

frontales.

La lumiere des vesicules seminales est

Fig. 8 - Coupes axiales T2 avec antenne endorectale au niveau

|

de l’apex prostatique (A) et en dessous (B).

L’apex (A) est visible en hypersignal sans capsule périphérique,

cerné latéralement par le muscle pubo-rectal (pr). Noter

les connexions du sphincter strié (fl èche) qui entoure l’urètre

avec le puborectal.

|

en

hypersignal, cernee par l’hyposignal des cloisons

et de la

paroi. Les pedicules neurovasculaires,

en

hyposignal T1 dans la graisse en hypersignal,

se

trouvent en situation postero-laterale au niveau

de la base

et de l’apex,

tandis que les plexus

veineux

periprostatiques sont visibles en avant et

lateralement

dans la graisse periprostatique.

2.3.3. Urètre

Il est

necessaire de fi xer la verge sur la paroi pelvienne

anterieure

sans torsion et en position strictement

mediane a

l’aide

de coussins et de ruban

adhesif. L’injection uretrale de

serum isotonique

(qui

necessite la mise en place d’une sonde de

Foley avec

le ballonnet dans la fossette naviculaire)

ou de gel

avec obturation du meat apparait

necessaire

pour accentuer la visibilite de la

lumiere de

l’uretre

anterieur, en particulier en cas

de stenose

ou de lesion traumatique (3, 10, 11).

Des

sequences peuvent etre realisees pendant la

miction,

apres remplissage par le catheter de cystostomie

suprapubienne

(10).

Des

sequences T1, avant et parfois apres injection

de produit

de contraste, et T2 sont eff ectuees. Les

sequences

T2 sont realisees dans les 3 plans de

l’espace, en particulier

dans le grand axe de l’uretre

pour l’uretre anterieur, avec un

ajustement

oblique en

fonction de la position de la verge.

Urètre

postérieur

La partie

initiale de l’uretre prostatique est rarement

visible si

une sonde de Foley n’est pas mise

en place

(11). A la partie moyenne de la prostate,

l’uretre apparait en

hypersignal T2.

L’uretre membraneux est

visible sur les coupes

axiales

T2, avec l’anneau en hyposignal du

sphincter

strie entourant la muqueuse uretrale

en

hypersignal (fi g. 8). Les coupes coronales

T2

montrent le sphincter a la fois au-dessus et

au-dessous

du hiatus forme par les elevateurs de

l’anus de part et d’autre, de forme

cylindrique

ou

legerement trapezoidale. Il vient au contact

par sa

partie inferieure avec les bulbes du corps

spongieux.

La longueur de l’uretre membraneux

mesuree

sur les coupes sagittales et coronales est

voisine de

2 cm (12).

Urètre

antérieur

L’uretre bulbaire apparait

comme une structure en

hyposignal

T2 au milieu du corps spongieux en

hypersignal,

tandis que la portion distale de l’uretre

anterieur

est mal visible en l’absence d’opacifi

cation

endoluminale (11).

2.3.4. Rachis et moelle

L’examen comprend des

sequences sagittales ponderees

en T2, T1

et axiales T2, eventuellement

completees

par des coupes sagittales et/ou axiales

ponderees

en T1, apres injection de produit de

contraste

si une anomalie est mise en evidence

sur les

sequences precedentes.

L’examen peut etre complet

de C0-C1 jusqu’a

la

charniere lombo-sacree (cone medullaire en

T12-L1).

La moelle

est en hyposignal T2 homogene, ainsi

que le

cone, et en isosignal T1, entouree par

l’hypersignal T2 du LCR.

On

recherchera des lesions, intracanalaires ou

extra

medullaires, des anomalies congenitales

(moelle

attachee, lipome), des sequelles posttraumatiques,

des

lesions discales (hernie, canal lombaire

etroit),

des lesions d’arachnoidite.

Commentaires

Enregistrer un commentaire